Retour sur l’AG de l’Unadel et projet 2019 L’Assemblée générale de l’Unadel a eu lieu cette année le vendredi 17 mai, de 9h30 à 13h à la Fédération des centres sociaux. 32 personnes y ont participé (pour information, il est toujours possible d’adhérer à l’association et de prendre part à ses activités). L’ordre du jour […]

Sabine Hutareck et Valérian Poyau, de l’Unadel, ont participé au Colloque national « L’alliance des territoires au service des transitions / Urbain, périurbain, rural / Dialoguer, expérimenter et agir ensemble » organisé par le le Pôle métropolitain Loire-Bretagne le 18 juin 2019 à Rennes. Synthèse des échanges Dans le contexte de crise et fractures sociales qu’a connu […]

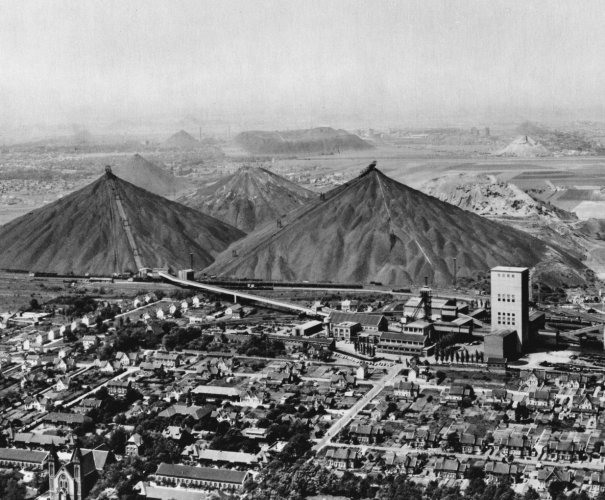

La Ville de Loos en Gohelle, le Centre de ressource du développement durable (CERDD) et le Carrefour des métiers du développement territorial s’associent pour amorcer conjointement une réflexion sur la prise en compte de la question sociale dans les transitions. En effet, que ce soit au niveau local, régional ou national, de nombreux acteurs expérimentent […]

Le lundi 6 mai, Georges Gontcharoff, les administrateurs et l’équipe de l’Unadel, tous celles et ceux qui ont contribué à la rédaction du livre “Vous avez dit développement local ?” publié par la librairie des Territoires, ont organisé une rencontre de présentation de l’ouvrage [disponible en cliquant ICI]. Celle-ci a permis d’échanger sur l’histoire et […]

Par son ampleur, par sa tenue, la manifestation de ce dimanche 11 janvier 2015 a impressionné la France. Elle a aussi rassemblé et laissé son empreinte dans bon nombre de démocraties à travers le monde. Par sa mobilisation, par son unité, ce peuple français volontiers frondeur, gouailleur, a rappelé les fondamentaux issus des Lumières, […]