Sabine Hutareck et Valérian Poyau, de l’Unadel, ont participé au Colloque national « L’alliance des territoires au service des transitions / Urbain, périurbain, rural / Dialoguer, expérimenter et agir ensemble » organisé par le le Pôle métropolitain Loire-Bretagne le 18 juin 2019 à Rennes. Synthèse des échanges Dans le contexte de crise et fractures sociales qu’a connu […]

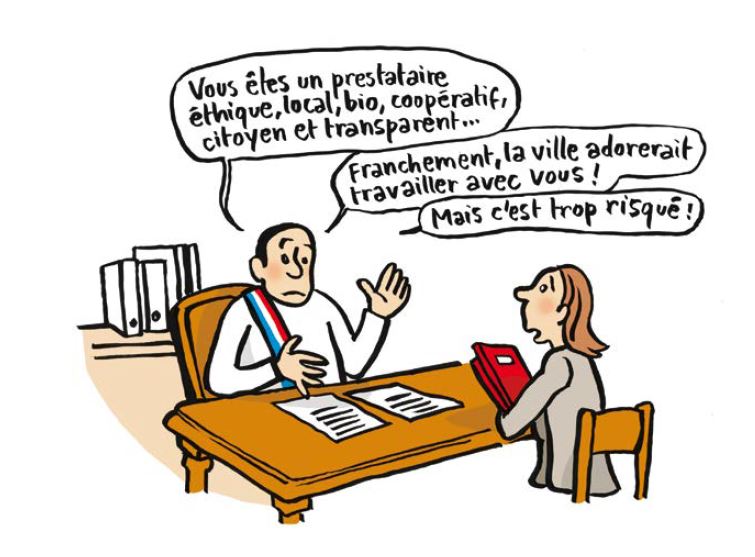

Lire et télécharger le rapport de l’AITEC “Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible !” “Le nouveau rapport de l’AITEC « Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible ! Politiques publiques de transition démocratique et écologique : résistances et alternatives locales à la libéralisation » se fonde sur une enquête approfondie menée en 2017 auprès d’élu-e-s, d’agents territoriaux, et […]

Le maire de Kingersheim, Joseph SPIEGEL est un compagnon de route de l’Unadel. C’est aussi un passionné du fonctionnement démocratique et des expériences qui font sens. Il parle souvent de son expérience locale de la démocratie d’implication. Pour la 2ème année consécutive, il accueille dans sa commune les Rencontres de l’interrogation Démocratique. Jean Maillet, Axel […]

« Quand tu cherches ton chemin, souviens-toi d’où tu viens » ! Ce proverbe africain souvent cité par Michel Dinet*, nous rappelle l’importance de l’enracinement dans une histoire et des valeurs pour donner sens à une trajectoire de vie ; la vie de celles et ceux qui individuellement ou collectivement partagent des engagements, des projets, des combats parfois, pour […]

L’Assemblée générale de l’Unadel a rassemblé ses adhérents le vendredi 10 juin de 9h à 17h à l’Assemblée nationale, Paris. [metaslider id=7456] Des ateliers de travail ont associé les partenaires, les élus, les experts et universitaires associés aux adhérents (individus et réseaux) de l’association. Nous vous proposons de prendre connaissance des rapports présentés et votés à […]

Le compte rendu du rapport au ministre délégué à la Ville, remis en juillet 2013 portant sur « Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires : pour une réforme radicale de la politique de la ville », de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, sociologues, est disponible en ligne. Ce travail, mené en 2013, a réuni une commission composée de […]