Sabine Hutareck et Valérian Poyau, de l’Unadel, ont participé au Colloque national « L’alliance des territoires au service des transitions / Urbain, périurbain, rural / Dialoguer, expérimenter et agir ensemble » organisé par le le Pôle métropolitain Loire-Bretagne le 18 juin 2019 à Rennes. Synthèse des échanges Dans le contexte de crise et fractures sociales qu’a connu […]

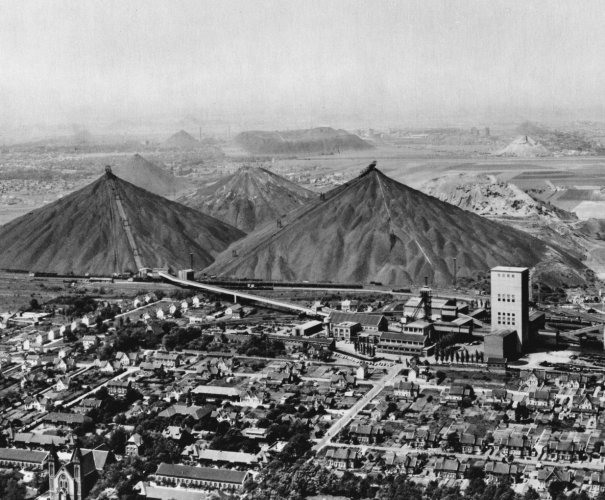

La Ville de Loos en Gohelle, le Centre de ressource du développement durable (CERDD) et le Carrefour des métiers du développement territorial s’associent pour amorcer conjointement une réflexion sur la prise en compte de la question sociale dans les transitions. En effet, que ce soit au niveau local, régional ou national, de nombreux acteurs expérimentent […]

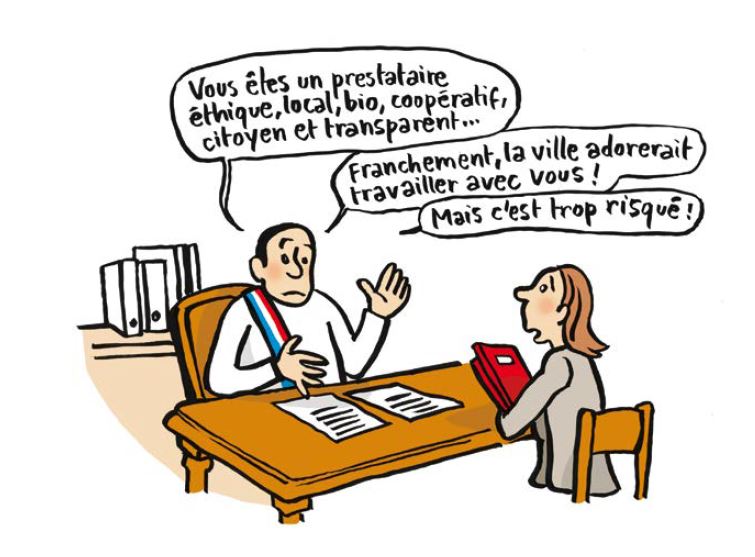

Lire et télécharger le rapport de l’AITEC “Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible !” “Le nouveau rapport de l’AITEC « Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible ! Politiques publiques de transition démocratique et écologique : résistances et alternatives locales à la libéralisation » se fonde sur une enquête approfondie menée en 2017 auprès d’élu-e-s, d’agents territoriaux, et […]

Ce rapport retrace les enseignements que l’Unadel a tirés de sa collaboration à l’étude ADEME de 2018-2019, en partenariat avec Quadrant conseil et JFC3D. L’Unadel y analyse les ressorts d’une transition énergétique de territoires à partir des exemples : de la ville de Malaunay (Normandie), de la Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné (Bretagne), de […]

Le lundi 6 mai, Georges Gontcharoff, les administrateurs et l’équipe de l’Unadel, tous celles et ceux qui ont contribué à la rédaction du livre “Vous avez dit développement local ?” publié par la librairie des Territoires, ont organisé une rencontre de présentation de l’ouvrage [disponible en cliquant ICI]. Celle-ci a permis d’échanger sur l’histoire et […]

Transition écologique : comment mettre en mouvement les territoires ? le livret qui retrace 9 expériences et en tire les enseignements est à télécharger Les élus s’interrogent aujourd’hui sur les moyens de mobiliser l’ensemble des acteurs de leurs territoires vers la transition énergétique et écologique (TEE). Quelles sont les clés de réussite pour lancer des démarches efficaces […]

L’Unadel et Mairie-conseils Caisse des Dépôts lancent une étude portant sur neuf territoires structurés à l’échelle de bassins de vie (grande communauté de communes, pays, PETR, PNR..). Cette expérimentation vise à analyser le « couplage » entre des stratégies de développement innovantes en matière de transition énergétique ou de tourisme durable et le fonctionnement de ces grands […]