Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)– Episode 1 : un rendez-vous manqué pour la transition écologique et le développement local ? Contribution de Stéphane Loukianoff – adhérent de l’Unadel Alors qu’un couvre-feu national est en vigueur depuis des mois, alors que nos déplacements journaliers sont désormais contenus dans un rayon de 10 km autour de notre domicile, qui […]

31 mars – 3èmes Rencontres annuelles :Vers une nouvelle économie territoriale !Territorialisation, coopération et dynamiques de transition. La période actuelle révèle la créativité des territoires et les ressources sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour répondre aux défis de notre temps. Elle met aussi en exergue de façon vive et parfois crue la fragilité économique des […]

Préparons et démontrons la force de frappe des territoires pour sauver l’économie et la planète! “ De multiples tribunes formalisant jour après jour une attente de transformation du monde de l’après-Covid19. Seront-elles entendues ? Le moment est historique ! L’Union nationale des acteurs du développement local ( UNADEL ) sous l’égide de La Fabrique des […]

La Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a contribué à mettre l’accent sur le développement économique comme axe central des contrats de ville. Les centres de ressources de la politique de la ville sont ainsi amenés très régulièrement à proposer des temps de réflexion et de partage […]

L’entreprise à but d’emploi De laine en rêves, installée en Meurthe-et-Moselle, valorise le travail des éleveurs et emploie six personnes. Article de Sylvain Adam publié dans la revue Transrural initiatives n°475 / juillet-août 2019 Lire et télécharger cet article au format pdf Matelas, couettes, oreillers, coussins… Depuis le printemps 2018, De laine en rêves transforme […]

Au cours des 4 dernières années, j’ai occupé successivement les postes de directeur d’un Pays de 11 000 habitants dans un territoire de très faible densité, de secrétaire général d’une commune (un centre bourg de 1000 habitants), puis celui de directeur du pôle développement d’une intercommunalité de 10 000 habitants dans un territoire semi-rural situé […]

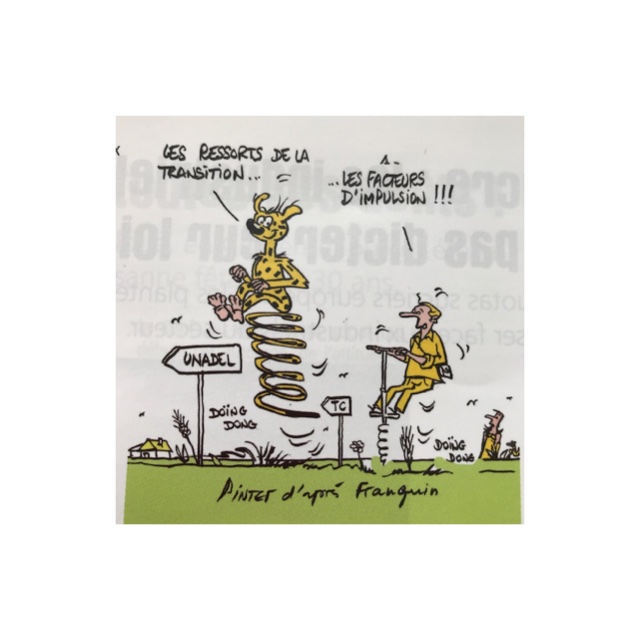

dans le numéro 463/sept/oct 2017 de la revue Transrural, revue de l’Agence de Diffusion et d’Information Rurale, Cécile de Blic, Vincent Chassagne témoignent sur les facteurs d’impulsion des démarches de transition, avec Yohan Milian et Valérian Poyau. D’autres articles à venir dans les prochaines parutions. retrouvez ici les textes de la revue

Profession Banlieue organise une Visite sur site à la ferme de la Butte Pinson Une ferme au service de l’insertion et du développement territorial Mardi 7 juin 2016, de 9 h 30 à 15 h 00 16 rue Suzanne Valadon, Montmagny (95360) Le parc régional de la Butte Pinson, « oasis de verdure » de […]

Pour relancer le débat sur le développement local aujourd’hui, l’Unadel propose de relire ce texte de Jean-Louis Guigou, spécialiste de l’aménagement du territoire . Publié initialement dans Correspondance municipale – revue pour le pouvoir local – en mars 1984, le texte donne des définitions pour le développement local, son émergence, ses rapports avec l’État, et les suites possibles […]

L’Unadel et Mairie-conseils Caisse des Dépôts lancent une étude portant sur neuf territoires structurés à l’échelle de bassins de vie (grande communauté de communes, pays, PETR, PNR..). Cette expérimentation vise à analyser le « couplage » entre des stratégies de développement innovantes en matière de transition énergétique ou de tourisme durable et le fonctionnement de ces grands […]